2003年に始まった、AOKIと信州大学繊維学部による産学協同研究。前編でご紹介した感性工学の知見と、実用化重視の姿勢によって、現在までに30以上の商品を生み出してきました。そんな同研究の代表的な成果として挙げられるのが、「スラックスロボット」です。ロボットにスラックスをはかせて衣服圧を測定することで、よりはき心地の良い商品を科学的に生み出すという、世界でも稀有な取り組みを、担当者の話を通してひもときます。

PROFILE

信州大学繊維学部 先進繊維・感性工学科

教授(繊維学系)、博士(工学)金井 博幸

(かない ひろゆき)

研究分野は感覚計測工学、生体機能計測。2001年、信州大学大学院工学系研究科修了。その後、同大学繊維学部助手、講師、准教授を経て2022年より現職。

PROFILE

株式会社AOKI

産学共同商品開発室

チーフアシスタント、繊維製品品質管理士笹川 哲

(ささがわ てつ)

2014年入社。信州大学大学院理工学系研究科修了後、株式会社AOKIに入社し、商品開発室(現 産学共同商品開発室)に配属。大学との産学協同の取り組みに従事し、これまでにさまざまな商品開発に携わる。

感覚から客観的評価へ変わる「着心地」の指標

―スラックスロボット開発のきっかけは何ですか?

- 笹川:

- 人がその服の価値を評価する時、デザインや値段だけでなく、「着心地」がどうかということがとても重要な観点になりますよね。そして、その良し悪しを決める要素が「動きやすさ」にあると考えられます。

- 金井:

- 今よりも高い運動性能を持つ衣服を開発しようとする時、これまでは人に実際に着用してもらい、特定の動きをした時にどう感じるかを聞き取るという方法が一般的でした。ですがこの方法では、毎回、動きにばらつきが出るうえ、感じ方も人それぞれの主観によるという課題がありました。

- 笹川:

- それならば、毎回同じ動きができるロボットに服を着せ、着用時の締めつけ感を示す「衣服圧」を測定してみてはどうか。そんな発想が、このプロジェクトの起点となりました。

目に見えない「着心地」を数値化し、AOKIのものづくりを支えてきたお二人

人の肌に近い柔らかさを持つスラックスロボットの誕生

―スラックスロボットはどのようなロボットでしょうか?

- 金井:

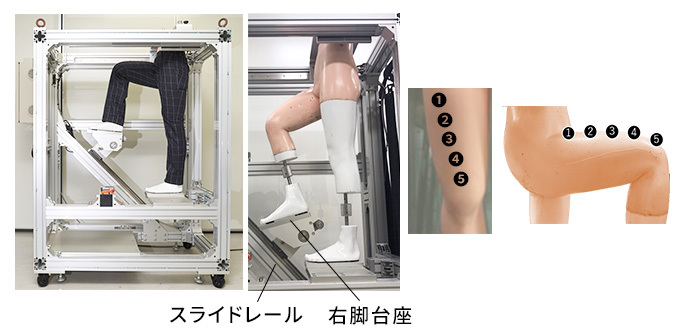

- 衣服圧を正しく測るには、ロボットの脚を人の肌の柔らかさにできる限り近づける必要があります。そこで本プロジェクトでは、さまざまな素材を用意し、硬度計で測りながら肌の質感により近いものにつくり上げていきました。

人体の柔らかさを持つマネキンによって、動きを加えた際の着心地を評価する事例は、これが世界で3例目でした。ただ、先行研究では人体構造をリアルに再現することを志向したのに対し、今回はあくまで実用化を前提として、過度な再現は目指さず、測定に対する耐久性を重視しました。 - 笹川:

- こうした実用性重視の考え方が、先行研究では成し得なかった“商品化”につながりました。試行錯誤の末、2018年に20代男性の下肢をモデルとしたスラックスロボットがついに完成。そこから、スラックスの形や生地の伸び具合などを測るため、いくつもの試作を通して、実際にどのくらい身体に負担がかかるかというデータを取っていきました。

“基本の型紙”を改良し着心地と美しさを両立

―「着心地の数値化」は具体的にどのように活用されていますか?

- 金井:

- こうした研究を約3年続けた2022年、同プロジェクトに一つの実りがありました。研究結果を受け、すでに商品化されていたスラックス類の基本の型紙を見直し、より突っ張り感のない仕様に改良しました。

- 笹川:

- 改良はさまざまな箇所に及びましたが、なかでも象徴的だったのが、股上をやや深くしたことです。これにより、お尻側の生地にゆとりが出て、脚を上げたりしゃがんだりした時の圧迫感が小さくなりました。

- 金井:

- 動きやすさを追求すると、見た目が損なわれるのではと思われるかもしれませんが、実際は寸法を数ミリ~十数ミリ変えるだけで着心地は大きく変わります。美しいシルエットと着心地の良さを両立させることは十分に可能でした。

- 笹川:

- 服の型紙をつくるパタンナーは、着心地を高める方法というものをそれまでの経験から感覚的にはとらえていましたが、着心地の数値化によって、より客観的かつ精緻に商品に落とし込めるようになったというわけです。

かぎりなく人体に近い構造と質感を備えたロボットの動作から、衣服から受ける影響を数値化する

産学協同研究を通して世界のアパレル業界に革新を

―協同研究における今後の目標を教えてください。

- 笹川:

- 今後も同研究では、研究成果をさまざまな形で商品開発につなげていく予定です。

私の今後の目標の一つは「涼しさを感じさせる服づくり」です。近年の気候変動をふまえると、そのニーズは非常に高いと思うので、「スーツは暑い」というイメージを払拭する商品を実用化したいです。あわせて、他のさまざまなアイテムでも「着心地の数値化」を取り入れ、付加価値の高い商品づくりにつなげていきたいですね。 - 金井:

- 私は、「スラックスの着心地評価試験法の規格化」という大きな目標を持っています。スラックスロボットを応用した検査の数値をJIS規格※1やISO規格※2などにして標準化できれば、世界中のスラックスで着心地の良さが担保され、多くの方々に貢献できるはずです。また、今後は衣服を通じて健康へのアプローチも強化して、ビジネスパーソンの「ウェルビーイング」にも貢献していきたいですね。AOKIはビジネスアパレル市場の技術トレンドをリードする影響力をもつ会社であり、研究成果によってアパレル市場を革新させる未来図を描けることが、協同研究の大きなやりがいとなっています。

- 笹川:

- 産学協同研究の今後の展開にも、期待していただきたいです。

- ※1 JIS規格:日本産業規格のことで、日本の工業製品やサービスに関する規格を定めたもの。

- ※2 ISO規格:国際標準化機構が定める、製品やサービスなどの国際的な標準規格。

- #ファッション

- #ものづくり

- #イノベーション

![AOKI×信州大学繊維学部による産学協同[後編] 着心地向上に貢献する、「スラックスロボット」の活躍](img/shinshu-u-second-pageMain.jpg)

![AOKI×信州大学繊維学部による産学協同[前編]ものづくりを変える“着心地の数値化”とは?](/stories/communication/img/shinshu-u-first-pageMain.jpg)